ネットワークとは?

ネットワークとは言葉通り、ある物とある物が網目状(ネット)に繋がり動く(ワーク)ことです。世界には様々なネットワークが存在します。人と人が繋がれば、それは人脈というネットワークになりますし、会社の中の繋がりは組織というネットワークで存在します。

そして、コンピュータ間の繋がりを記述するのが「コンピュータネットワーク」です。

IT業界に身を投じている方なら、ネットワークという単語を嫌というほど聞いているのではないでしょうか。もしかしたら既に嫌になっていて、この言葉を聞くと目を瞑ってしまう方もいるかもしれません。そんなアレルゲンと何とかうまく付き合っていくために、このサイトは運営されています。

コンピュータネットワークとはなにか

「コンピュータ・ネットワーク(以下、ネットワーク)」とは、コンピュータが他のコンピュータへデータ(情報)を伝達する過程を、明確に規定した枠組みのことです。言い換えれば、コンピュータの社会インフラ、つまり通信を支える公共的な基盤や仕組です。

ざっくりと言ってしまえば、ネットワークの役割は以下です。

- やり取りするデータのフォーマットを決める

- それをどう伝送していくか決める

複雑そうに見えるだけで、ふたを開けてみればとても単純明快、原理というものはそういうものです。コンピュータも半導体が異常なほど集まって動いているだけですしね。

ネットワークで重要な知識

ネットワークでとても重要なキーワードが三つあります。

- LAN / WAN

- プロトコル

- OSI参照モデル

ネットワークの根底にある考え方は「分割」と「統治(ルール決め)」です。これはコンピュータサイエンスにも通ずるに非常に重要な考え方です。では、今あげた三要素と分割・統治はどのような関りがあるのでしょうか?

順を追って見ていきましょう。

重要な知識①:LAN / WAN

LAN (Local Area Network) とWAN (Wide Area Network) はネットワークの範囲を指す言葉です。ネットワークの範囲とは、その名の通り機器通しが接続されている範囲(エリア)のことです。

ここでは、LANを小さなネットワーク、WANをさらに大きいネットワークとして定義しています。LANやWANの細かい話はまた別の機会で説明します。(PANという可愛いらしいネットワークもあったりします)

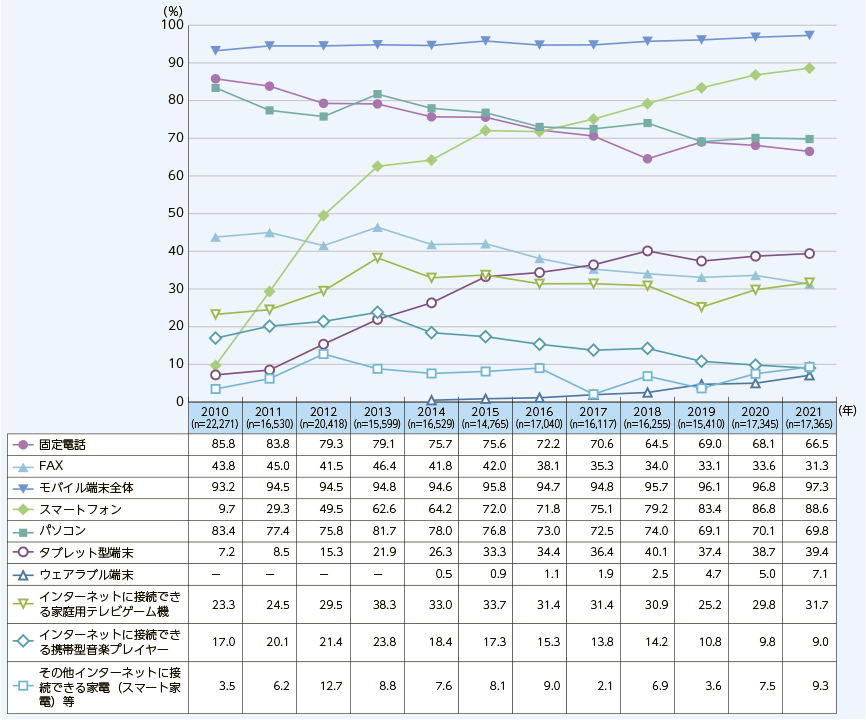

近年のインターネットサービスは世界中の誰もが活用できる強力なツールです。それ故に、ネットワークも巨大な交通網となり、全体を管理することは不可能に近いでしょう。令和4年の時点で、日本の通信機器の普及率はほぼ100%です。

仮にあなたが、1億人のスマホの通信を管理したり、その全員のセキュリティの面倒を見なければならないとしたらどうしますか?(まずスマホを壊すことから始めますよね)

そこで登場するのが「LAN / WAN」というエリアを区切る考え方です。国も都道府県、市町村とエリアを区切って細かい管理は自治体と管理を分担しています。まさに分割です。

※LANとWANの違い(未リンク)

重要な知識②:プロトコル

ネットワークは2つ以上の機器が繋がっていないと意味がありません。コミュニケーションもそうです。話相手がいないと会話は成立しませんし、情報発信は他者がいるからこそ意味があります。

プロトコルは通信(コミュニケーション)のお約束事を指します。

みなさん、このデータはこういう形にしましょう、送り方はこうしましょう、という感じで予めデータのフォーマットは定義されています。この定義は、通信を行ううえでの決まり事のようなものです。

ハンター×ハンター風に言えば、「プロトコル×オヤクソク」ですね。

例えば、あなたが友人と話す時に、あなたは日本語で彼はエスペラント語を使うとしたら、会話が成り立たないですよね。なので、会話を始める前に日本語で話す、というプロトコル(お約束事)を決めておくのです。

このプロトコルという考えこそが、統治(ルール決め)です。

ちなみに、プロトコルの代表選手はプロトコルスイートであるTCP/IPです。

重要な知識③:OSI参照モデル

OSI (Open System Interconnection) 参照モデルの理念は、「全てのシステムを互いに繋げられるようにすること」です。プロトコルとも似てますが、こちらは通信の在り方レベルで定義をしているため、プロトコルの上位とも言えます。

例えるなら、憲法がOSI参照モデル、民法がプロトコルとなります。(厳密な交渉は行っておりません)

このモデルは7つの階層(レイヤ)に分けて、それぞれでデータを規格化していきます。レイヤと呼ばれる理由は、データは上位から順番に下って処理されていく(もしくはその逆順)からです。

- レイヤ1:物理層

- レイヤ2:データリンク層

- レイヤ3:ネットワーク層

- レイヤ4:トランスポート層

- レイヤ5:セッション層

- レイヤ6:プレゼンテーション層

- レイヤ7:アプリケーション層

OSI参照モデルでは、各レイヤで使用するプロトコルが定められています。そして、各レイヤはそれぞれで独立した働きを持っています。コンピュータは、データをプレゼンテーション層から順に巡り送信データを作成します。(受信データの場合は、送信データの作成と逆の手順を踏みます)

OSI参照モデルはレイヤを分けることによって、データ作成における役割・手順の分割を図っています。そして、使用するプロトコルを統治(ルール決め)することでミスマッチを避けます。

一般的に、OSI参照モデルはデファクトスタンダード(暗黙の了解)な「ネットワーク・モデル」となります。

まとめ

ネットワークの根底にある考え方は「分割」と「統治(ルール決め)」です。(2回伝えるくらい大事)

そしてここでは、ネットワークにおける「LAN/WAN」というエリアの分割、「プロトコル」という通信のルール化、最後に「OSI参照モデル」という通信のモデル化を、ざっくりと説明していきました。

もっと詳しい内容は、また別途紹介していきます。

Bye, bye.